Analfistel – Ursachen, Symptome & Behandlung

Erläuterung & Häufigkeit

Eine Fistel beschreibt einen unnatürlichen Gang zwischen einem Hohlraum im Körper und der Körperoberfläche. Bei einer Analfistel handelt es sich um einen Gang, der von einer Entzündung im analkanal zu einer Öffnung rund um den After führt.

Eine Analfistel kommt relativ häufig vor. Am meisten sind Männer zwischen 30 und 50 Jahren betroffen.

Es werden 5 verschiedene Typen von Analfisteln unterschieden, je nach Verlauf und Austrittsort der Fistel:

- Typ I (Intersphinktere Analfistel): Der Gang verläuft zwischen dem inneren und äußeren Schließmuskel. Dies ist die häufigste Form der Analfistel.

- Typ II (Transsphinktere Analfistel) Der Gang durchdringt sowohl den inneren als auch den äußeren Schließmuskel.

- Typ II (Suprasphinktere Analfistel): Der Gang verläuft zwischen dem Schließmuskel und der Beckenbodenmuskulatur.

- Typ IV (Extrasphinktere Analfistel): Der Ursprung liegt außerhalb des Analkanals und der Gang geht nicht durch den Schließmuskel.

- Typ V (Submuköse Analfistel): Sie verlaufen direkt unter der Schleimhaut und verlaufen nicht durch den Schließmuskel.

Ursachen & Risikofaktoren

In mehr als 90% der Fälle entsteht eine Analfistel durch eine Entzündung von bestimmten Drüsen im Bereich des Übergangs vom Dickdarm zum analkanal. Diese Drüsen (Proktodäaldrüsen) sind bei Haustieren als Duftdrüsen bekannt, beim Menschen haben sie allerdings ihre Funktion verloren.

Durch die Entzündung bildet sich häufig ein Analbszess, ein eitriger Entzündungsherd, der sich abkapselt. Der Körper bildet dann einen Gang zur Körperoberfläche, die Analfistel. Durch die Analfistel kann das Sekret und der Eiter ablaufen.

Häufig betroffen sind Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie morbus Crohn oder colitis ulcerosa. Auch eine analfissur kann zu einer Analfistel führen.

Weitere Risikofaktoren für die Entstehung von Analfisteln sind Übergewicht, Diabetes mellitus und andere Stoffwechselstörungen. Auch bestimmte Ernährungsgewohnheiten, wie sehr häufiger Verzehr von scharfen Speisen oder Salz sowie starker Alkohol- oder Tabakkonsum können das Entstehen von Analfisteln begünstigen. Auch Stress, wenig Bewegung und zu langes Sitzen beim stuhlgang können eine Rolle bei der Entstehung von Entzündungen und Fisteln spielen.

Analfistel Symptome

Eine Analfistel verursacht häufig Schmerzen beim Sitzen und beim stuhlgang. Aus der Fistel tritt ein Sekret oder Eiter aus. Die Analfistel nässt und im Falle von Eiter kommt ein störender Geruch hinzu. Um die Austrittsstelle kann es zu Rötungen und Schwellungen kommen. Eventuell kann auch Fieber auftreten.

Manche Betroffene leiden auch unter Juckreiz oder berichten von leichten Blutungen.

Eine Analfistel behandeln

Analfisteln heilen meist nicht von alleine. In einem Gespräch klärt der Arzt zunächst die Beschwerden ab und fragt nach Art und Vorkommen des Schmerzes und nach Absonderungen. Der Sichtbefund unterstützt die Verdachtsdiagnose auf eine Analfistel.

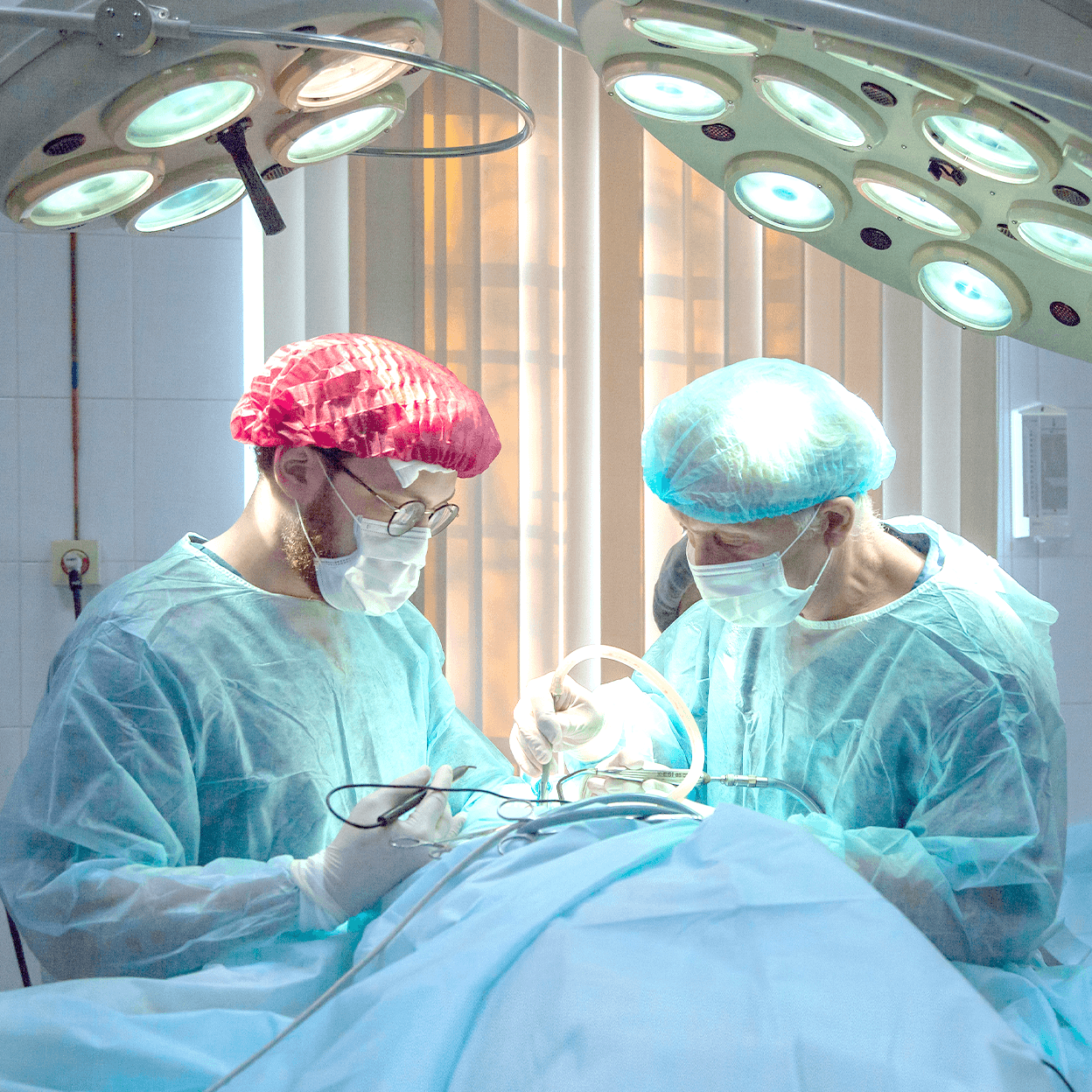

Analfistel OP

Es gibt verschiedene Arten, eine Analfistel chirurgisch zu versorgen. Entweder, die Fistel wird gespalten oder mit einem sogenannten Fistelzapfen verschlossen. Die Analfistel kann entfernt oder zugenäht werden. In manchen Fällen wird eine dauerhafte Drainage gelegt, um den Abfluss des Sekrets zu erleichtern.

Komplikationen

Ohne Behandlung kann der Schließmuskel durch die dauerhafte Entzündung schaden nehmen und es kann zu stuhlinkontinenz kommen. In sehr seltenen Fällen können sich in der Fistel Krebszellen bilden und es kann zu einem Fistelkarzinom werden.

Diagnoseverfahren

Die Diagnose von Analfisteln erfordert oft eine Kombination verschiedener Untersuchungsmethoden, um den genauen Verlauf der Fistel zu bestimmen. Zu den gängigen Diagnoseverfahren gehören:

- Analfistulographie: Bei diesem Verfahren wird ein Kontrastmittel in den Fistelgang injiziert, und anschließend werden Röntgenaufnahmen gemacht. Dies ermöglicht es, den genauen Verlauf der Fistel zu visualisieren.

- Magnetresonanztomographie (MRT): Die MRT des Beckens liefert detaillierte Bilder des Analkanals und der umliegenden Strukturen. Sie ist besonders nützlich, um komplexe Fistelverläufe zu erkennen, die mit anderen Methoden möglicherweise nicht gut sichtbar sind.

- endosonographie: Diese Untersuchungsmethode verwendet einen Ultraschallsonde, die in den analkanal eingeführt wird, um den Fistelgang und die umgebenden Gewebe genauer zu beurteilen. Sie kann dabei helfen, den genauen Verlauf der Fistel und das Ausmaß der Beteiligung der Schließmuskeln zu bestimmen.

Modernere Behandlungsmethoden

Neben den traditionellen chirurgischen Ansätzen gibt es heute modernere Behandlungsmethoden, die oft weniger invasiv sind und eine schnellere Genesung ermöglichen. Einige dieser Methoden umfassen:

- LIFT-Technik (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract): Bei diesem Verfahren wird der Fistelgang in einem Bereich ohne wesentliche Schließmuskelbeteiligung unterbunden, was zu einer besseren Heilung und geringeren Komplikationen führen kann.

- Stammzelltherapie: Durch die Injektion von Stammzellen in den Fistelgang kann die Regeneration von beschädigtem Gewebe gefördert und die Heilung beschleunigt werden. Diese innovative Behandlungsmethode zeigt vielversprechende Ergebnisse, insbesondere bei komplexen Fistelverläufen.

Nachsorge und Rezidivprävention

Die Nachsorge nach einer Behandlung von Analfisteln ist entscheidend, um eine langfristige Genesung zu fördern und das Risiko von Rückfällen zu minimieren. Zu den empfohlenen Maßnahmen gehören:

- Analhygiene: Eine gründliche Reinigung des Analkanals und der umliegenden Haut kann helfen, Infektionen zu vermeiden und die Heilung zu unterstützen.

- Sitzbäder: Regelmäßige Sitzbäder mit warmem Wasser und eventuell Zusätzen wie Kamille oder Eichenrinde können dazu beitragen, Beschwerden zu lindern und die Heilung zu fördern.

- Ernährungsumstellung: Eine ballaststoffreiche Ernährung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr sind wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden und den stuhlgang zu erleichtern.

Lebensqualität und psychosoziale Aspekte

Analfisteln können erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität und das psychische Wohlbefinden der Betroffenen haben. Es ist wichtig, diesen Aspekten bei der Behandlung besondere Aufmerksamkeit zu schenken:

- Psychologische Unterstützung: Die Bewältigung von Schamgefühlen, Angstzuständen und Depressionen kann durch professionelle psychologische Beratung oder Unterstützung in Selbsthilfegruppen erleichtert werden.

- Bewältigungsstrategien: Der Austausch mit anderen Betroffenen und die Entwicklung von Bewältigungsstrategien können dazu beitragen, mit den Herausforderungen der Erkrankung besser umzugehen und die Lebensqualität zu verbessern.

Fallbeispiele

Fallbeispiele bieten Einblicke in die vielfältigen Erfahrungen von Patienten mit Analfisteln und zeigen die individuellen Unterschiede in den Behandlungsergebnissen auf. Diese können dabei helfen, realistische Erwartungen zu setzen und die Entscheidungsfindung bei der Behandlung zu unterstützen.

Forschung und Zukunftsaussichten

Die kontinuierliche Forschung auf dem Gebiet der Analfisteln bietet Hoffnung auf neue, effektivere Behandlungsmethoden und verbesserte Ergebnisse. Zukünftige Entwicklungen könnten sich auf die Prävention von Analfisteln, die Entwicklung von innovativen Therapien und die Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen konzentrieren.