Helicobacter pylori-Infektion: Erkennung, Behandlung und Prävention

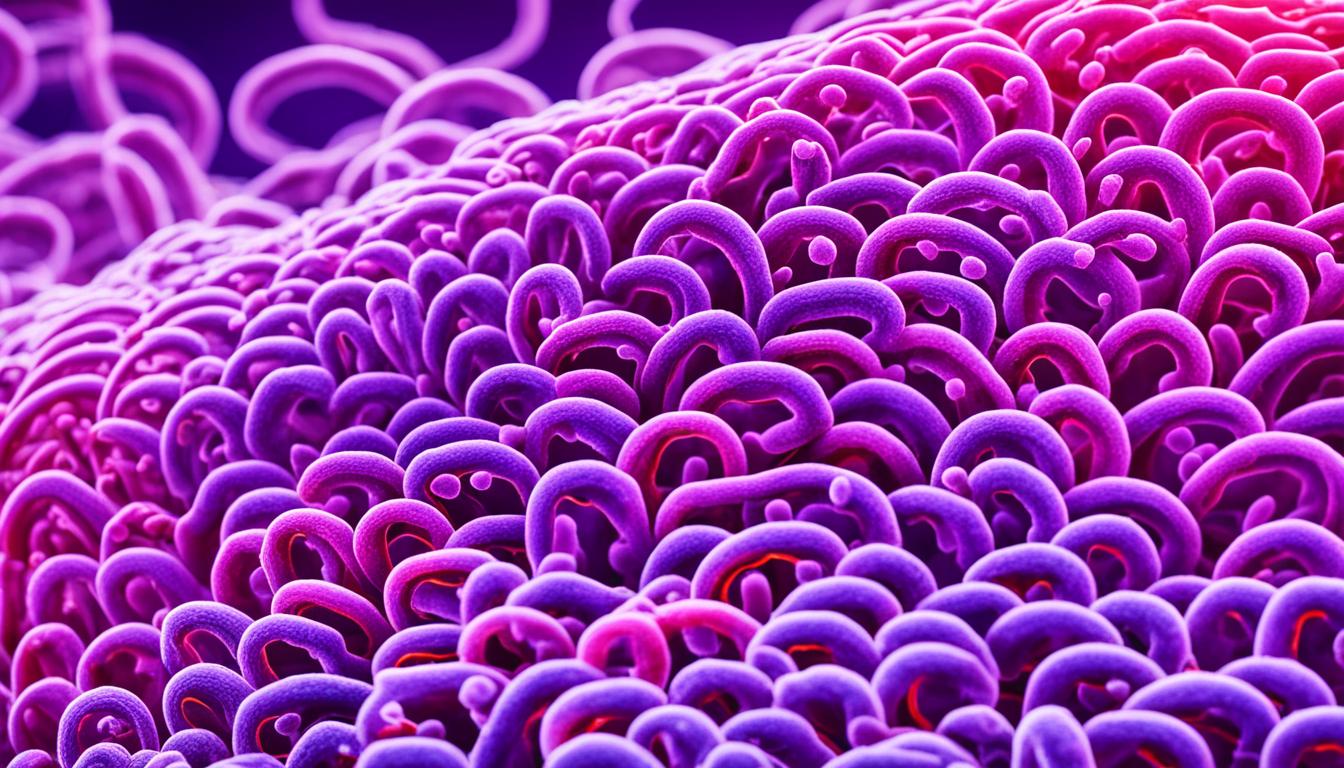

Helicobacter pylori ist ein weit verbreitetes, spiralförmiges Bakterium, das eine dauerhafte Entzündung der Magenschleimhaut verursachen kann. Diese Infektion wird oft unbemerkt und kann über Jahrzehnte anhalten. Mögliche Folgen sind Magengeschwüre, Magenkrebs und Lymphome. Die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch, vor allem durch engen Kontakt oder oral-oral sowie fäkal-oralen Übertragungsweg.

Die Symptome einer Helicobacter pylori-Infektion können Magenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen sein. Um die Infektion zu erkennen, werden verschiedene invasiven und nicht-invasiven Testverfahren eingesetzt. Die Behandlung beinhaltet die Einnahme von Antibiotika und Säuresekretionshemmern, um die Bakterien zu bekämpfen. Zur Prävention ist gute Hygiene und gesunde Lebensbedingungen wichtig.

Schlüsselerkenntnisse:

- Helicobacter pylori ist ein weit verbreitetes Bakterium, das zu Magenschleimhautentzündungen und Folgeerkrankungen führen kann.

- Die Infektion verläuft oft unbemerkt und kann über Jahrzehnte hinweg anhalten.

- Symptome einer Infektion können Magenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen sein.

- Die Diagnose erfolgt mit verschiedenen Testverfahren, die invasiv oder nicht-invasiv sein können.

- Die Behandlung umfasst die Einnahme von Antibiotika und Säuresekretionshemmern.

- Gute Hygiene und gesunde Lebensbedingungen können einer Ansteckung vorbeugen.

Helicobacter pylori: Verbreitung und Risikofaktoren

Helicobacter pylori ist ein weit verbreitetes Bakterium, das weltweit vorkommt. Allerdings ist die Prävalenz in Entwicklungsländern deutlich höher als in Industrieländern. Schätzungen zufolge sind etwa die Hälfte der Menschen über 40 Jahre mit Helicobacter pylori infiziert.

Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die die Verbreitung der Helicobacter pylori-Infektion begünstigen. Dazu gehören enger Kontakt mit erkrankten Personen im familiären Umfeld, genetische Veranlagung, niedriger sozioökonomischer Status und schlechte Hygienebedingungen. Durch die enge gemeinsame Nutzung von Geschirr, Besteck oder Gläsern kann sich die Infektion leichter ausbreiten.

Gute Hygiene und gesunde Lebensbedingungen spielen eine wichtige Rolle bei der Verhinderung der Helicobacter pylori-Infektion.

Es gibt jedoch auch widersprüchliche Meinungen zu einer möglichen Ansteckung über Wasser und Lebensmittel. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass eine Infektion durch kontaminiertes Wasser oder den Verzehr von kontaminierten Lebensmitteln möglich ist, aber der genaue Übertragungsweg ist noch nicht vollständig geklärt.

Um die Verbreitung von Helicobacter pylori zu reduzieren, sollten Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, die Vermeidung von engem Kontakt mit erkrankten Personen und eine gute persönliche Hygiene eingehalten werden.

Verbreitung von Helicobacter pylori nach Regionen

| Region | Prävalenz |

|---|---|

| Entwicklungsländer | Hoch |

| Industrieländer | Niedrig |

Symptome und Folgeerkrankungen von Helicobacter pylori-Infektion

einen Text für diesen Abschnitt.

Helicobacter pylori-Infektionen verlaufen oft ohne Symptome, können aber Magenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen verursachen. Etwa 10-20% der Betroffenen entwickeln Folgeerkrankungen wie Magengeschwüre, Lymphome des Magens und Magenkrebs. Helicobacter pylori ist der wichtigste Risikofaktor für Magenkrebs, der weltweit für über 720.000 Todesfälle jährlich verantwortlich ist. Die genaue Entstehung von Folgeerkrankungen durch das Bakterium ist noch nicht vollständig geklärt.

Mögliche Symptome einer Helicobacter pylori-Infektion:

- Magenschmerzen

- Übelkeit

- Erbrechen

„Die Symptome einer Helicobacter pylori-Infektion können ähnlich wie bei anderen Magenerkrankungen sein. Eine genaue Diagnose ist daher wichtig, um die Infektion zu identifizieren und Folgeerkrankungen zu verhindern.“ – Dr. Maria Schmidt, Gastroenterologin

Folgeerkrankungen der Helicobacter pylori-Infektion:

- Magengeschwüre

- Lymphome des Magens

- Magenkrebs

Die Helicobacter pylori-Infektion kann langfristig zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen führen, daher ist eine frühzeitige Diagnose und Behandlung wichtig, um mögliche Komplikationen zu vermeiden.

Diagnose und Tests für Helicobacter pylori-Infektion

Die Diagnose einer Helicobacter pylori-Infektion erfolgt durch invasive und nicht-invasive Testverfahren. Bei den invasiven Methoden werden eine Magenspiegelung mit Gewebeprobenentnahme und eine Kulturentnahme durchgeführt. Diese Tests bieten eine direkte Möglichkeit, das Vorhandensein von Helicobacter pylori im Magen nachzuweisen.

Die Magenspiegelung, auch gastrointestinale Endoskopie genannt, ermöglicht es dem Arzt, den Magen mit einem Endoskop zu untersuchen und Gewebeproben zu entnehmen. Diese Proben werden dann auf das Vorhandensein von Helicobacter pylori untersucht. Die Kulturentnahme beinhaltet das Sammeln einer Gewebeprobe, die im Labor kultiviert wird, um das Bakterium nachzuweisen.

Bei den nicht-invasiven Methoden zur Diagnose von Helicobacter pylori-Infektionen gibt es verschiedene Tests. Der Harnstoff-Atemtest beinhaltet die Einnahme einer Substanz, die Helicobacter pylori erkennen kann. Wenn das Bakterium im Magen vorhanden ist, produziert es Enzyme, die den Harnstoff in Ammoniak und Kohlendioxid umwandeln. Das Kohlendioxid wird dann in der Atemluft abgegeben und kann mit einem Atemtestgerät gemessen werden.

Ein weiterer nicht-invasiver Test ist der stuhl-Antigentest. Hierbei wird eine Stuhlprobe auf das Vorhandensein von Antigenen untersucht, die von Helicobacter pylori produziert werden. Wenn diese Antigene im stuhl nachgewiesen werden, deutet dies auf eine Infektion hin.

Der IgG-Antikörpertest im Blutserum ist ein weiterer nicht-invasiver Test. Hierbei wird eine Blutprobe genommen und auf das Vorhandensein von spezifischen Antikörpern gegen Helicobacter pylori untersucht. Das Ergebnis des Antikörpertests kann anzeigen, ob eine aktuelle oder vergangene Infektion besteht.

Keiner der Testmethoden ist zu 100% sicher, daher werden in der Regel zwei Tests durchgeführt, um eine Diagnose zu stellen. Die Kombination von invasiven und nicht-invasiven Tests kann dazu beitragen, genaue Ergebnisse zu erzielen und eine Helicobacter pylori-Infektion zuverlässig zu diagnostizieren.

Fazit

Eine Helicobacter pylori-Infektion kann unbehandelt über Jahrzehnte hinweg anhalten und zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen wie Magengeschwüren, Magenkrebs und Lymphomen führen. Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch, vor allem im familiären Umfeld und vermutlich durch engen Kontakt oder oral-oral sowie fäkal-oralen Übertragungsweg. Symptome einer Helicobacter pylori-Infektion können Magenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen sein. Die Diagnose wird mit verschiedenen invasiven und nicht-invasiven Testverfahren gestellt. Die Behandlung umfasst die Einnahme von Antibiotika und Säuresekretionshemmern, um die Bakterien zu bekämpfen. Zur Prävention gehört gute Hygiene und gesunde Lebensbedingungen.

Es besteht kein Grund zur Panik, da die meisten Helicobacter pylori-Infektionen keine Symptome verursachen und die Behandlung in der Regel erfolgreich ist. Dennoch ist es wichtig, auf Symptome zu achten und sich bei Bedarf ärztlich untersuchen zu lassen. Frühzeitige Diagnose und Behandlung können das Risiko von Folgeerkrankungen deutlich reduzieren. Außerdem sollten gute Hygienemaßnahmen und gesunde Lebensbedingungen befolgt werden, um einer Infektion vorzubeugen.

Insgesamt ist die Helicobacter pylori-Infektion eine ernstzunehmende Erkrankung, die weit verbreitet ist und schwere gesundheitliche Probleme verursachen kann. Es ist wichtig, sich über die Symptome, Diagnose, Behandlung und Prävention zu informieren, um rechtzeitig handeln zu können und Folgeerkrankungen zu vermeiden.